古来から伝わる東洋の伝統医学の鍼灸(はり・きゅう)は主に3つの効果で自然治癒力を高めます。

西洋医学が、病気の原因である細菌やウィルスの根絶や、病気の原因となる部分(部位、患部)を取り除くことで、患部を回復させる治療をするというアプローチ方法であることに対して、東洋医学の鍼灸では病気は身体全体の免疫力が崩れていることから症状が発生していると考えます。

伝統医学の鍼灸は東洋医学の「身体の免疫力を高める」ことを主眼にしています。

そのため、人間本来の自然治癒力に作用させる治療をすれば、人間本来の身体の免疫力を取り戻すことができ、症状の回復や改善の効果が高まると考えらてもいます。

3つの具体的な鍼灸の効果

- 痛みを抑える

- 自律神経のバランスを整える

- 筋肉を緩める

鍼灸の作用と3つの効果

鍼刺激によって痛みを緩和することができ、患部への痛みの信号が遮断されることで痛みが軽減されると言われています。

また、リラックス作用のあるセロトニンの分泌が高まり、自律神経のバランスを整える効果があります。

交感神経と副交感神経のバランスを整えることで内臓のコントロールを図ることができます。

更に、鍼治療によってリンパや血液のめぐりが改善されていきますので、筋肉をほぐす効果があります。

そのような3つの効果によって、自然治癒力の向上や免疫力の向上につながり、体質改善も見込まれます。

お灸には上記3つの効果に加えて体を温める効果があります。

photo-ac.com

鍼灸の効果ポイント1

- 歴史

鍼灸治療の歴史は長く深く、紀元前の中国ですでに鍼治療が広く流行していたという文献もあり、およそ2000年とい長い歴史のある伝統医学です。

その伝統医学が日本に伝わってきたのは奈良時代とされており、鍼灸の効果は江戸時代に庶民にも広がったとされています

鍼灸の効果ポイント2

- 科学的な裏付け

明治時代になりますと、政府の方針で西洋医学が推し進められ日本の鍼灸治療は下火となります。

しかし、国民の鍼灸の効果に対する支持は強く「鍼師と「灸師」は国家資格として制定されるに至り、戦後には現代の「あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師などに関する法律」の原型である法律も制定され、学会レベルで科学的な裏付けの研究も盛んになりました。

このような長い歴史も、鍼灸の効果が確かなものであるという証左です。

冒頭に記した通り、東洋医学と西洋医学の病気に対するまたは治療のアプローチ方法は異なりますが、病気の根本的な原因を取り除く(改善させる)という目的は共通しておりますので、医学の分野では同じ医学でありながらも異なる領域として、症状や治療方法によって使い分けていくことが最善だと考えられています。

鍼灸の作用

鍼灸の効果が人体にどのように作用しているか、仕組みのメカニズムの詳細は、実は全てが明らかになっておりません。

しかし近年、学会レベルで科学的な裏付けの研究も盛んになったことで、鍼灸治療は臨床と研究が重ねられました。

そうして或る程度の作用の仕組みについては解明されつつあります。

主に、人体に下記の作用が働くことで、鍼灸の効果があらわれていると考えられています。

生体機能調整作用

症状により、体の組織や器官の機能を回復させる作用が異なる働き方を起こすことが判明しています。

- 痙攣や疼痛は、鍼灸治療の鎮静作用により、機能がのバランスが崩れている状態を整える働きをする

- 麻痺や痺れといった神経系や臓器の機能低下は、興奮作用を引き起こすことで従来の働きに戻す

血行促進作用

症状が起きている患部と健康な部分を分離することで、下記の作用が働くことが判明しています。

- 動脈硬化や酷い肩こり、筋肉痛等は、血管を拡張させることにより血行を促す働きが起きる

- 関節炎などの局所的な炎症は、患部に集まり炎症している血液を健康な部分に移すことで、炎症を鎮める作用が起こる

上記の鍼灸の作用と効果は、従来の「肩こり・腰痛」といったイメージの範囲に留まらず、自律神経失調症などの精神的疾患や婦人系疾患(生理痛の改善)や、慢性的な冷え性、便秘や下痢にも作用して、症状の改善が期待できるとされており、近年では脳梗塞や脳梗塞などの後遺症による半身麻痺などにも作用してリハビリ効果も認められています。

免疫力の活性化作用

- 白血球を増加させることで生体防御機能が高め、身体全体の免疫機能を活性化させる働きをすると考えられています。

- 血行促進作用により生体機能調整作用が高まり、癌や感染症にかかりにくい体質作りにもなると考えられています。

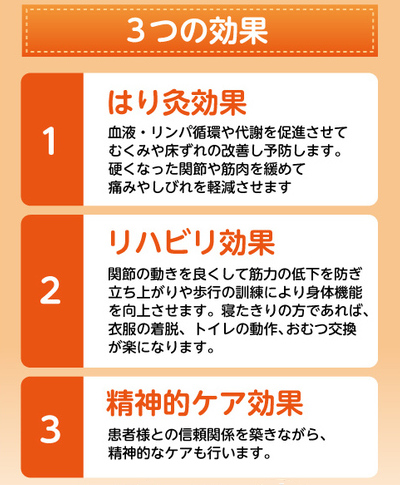

訪問鍼灸の3つの効果

| WHO(世界保健機関) が認めた鍼灸療法の適応疾患 | |

| 神経系 | 神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症 頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ヒステリー |

| 運動器系 | 関節炎・リウマチ・頚肩腕症候群・頚椎捻挫後遺症・五十肩・腱鞘炎 腰痛・外傷の後遺症(骨折、打撲、むちうち、捻挫)・各種スポーツ障害 |

| 循環器系 | 心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れ |

| 呼吸器系 | 気管支炎・喘息・風邪および予防 |

| 消化器系 | 胃腸病(胃炎、消化不良、胃下垂、胃酸過多、下痢、便秘)・胆嚢炎 肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾 |

| 代謝内分秘系 | バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血 |

| 泌尿器系 | 膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎 |

| 婦人科系 | 更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊 |

| 耳鼻咽喉科系 | 中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・ちくのう・咽喉頭炎 へんとう炎 |

| 眼科系 | 疾患 眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらい |

| 小児科疾患 | 小児神経症(夜泣き、かんむし、夜驚、消化不良、偏食、食欲不振、不眠) 小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善 |

| 皮膚科系 | 蕁麻疹・しもやけ・ヘルペス・おでき等 |

| アレルギー類 | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎・眼炎等 |

そして、2001年には大学病院での医学部教育課程に東洋医学が取り入れられ、鍼灸治療はもはや民間療法ではない正式な医療としての役割も担っています。

そうした背景には、現代特有ともいえるストレス社会の中での慢性疲労や精神的負荷、環境変化による様々なアレルギーなどの疾患が増えてきており、また高齢化社会における加齢による自然な筋肉の衰えなどから寝たきり生活を余儀なくされる方も多くいます。

その状況の中で、2008年にはWHOによって、人体のツボの名称や経穴の位置が統一され世界標準となりました。

日本の訪問鍼灸の施術手法も、

世界標準のグローバル医療としての地位を確立しつつあります。

お気軽にご相談ください。